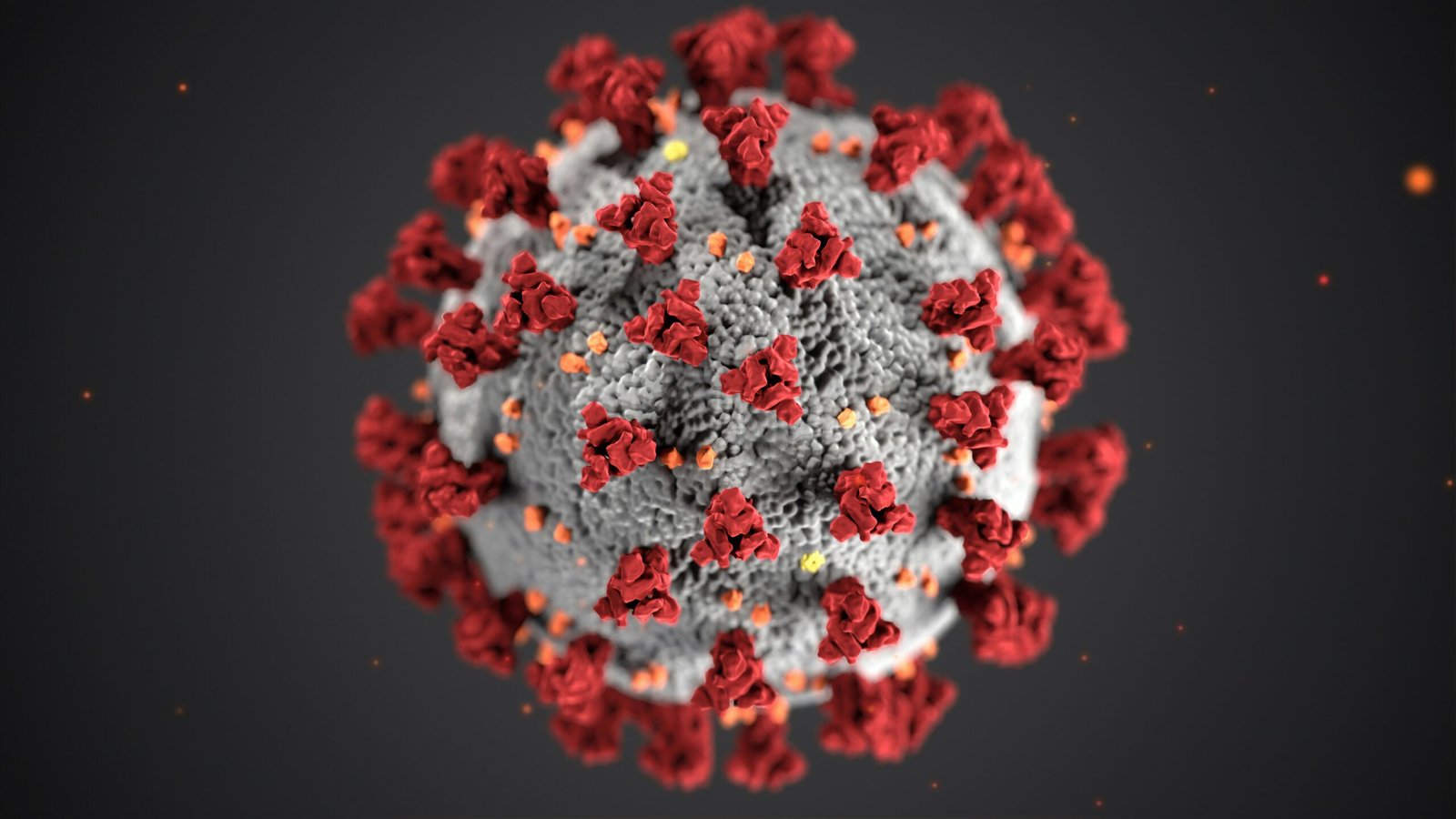

कोरोना का संक्षेप में परिचय

कोरोना वायरस, जिसे वैज्ञानिक रूप से SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया। यह एक नए प्रकार का कोरोना वायरस है, जो पहले से ज्ञात कोरोना वायरस परिवार का हिस्सा है। वुहान में शुरू हुआ यह वायरस तेजी से विभिन्न देशों में फैल गया, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ। शुरुआती मामलों में खांसी, बुखार, थकान और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त, कुछ मरीजों में स्वाद और गंध की क्षमता में कमी जैसे लक्षण भी देखे गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 30 जनवरी 2020 को इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी के रूप में वर्गीकृत किया। कोरोनवायरस महामारी ने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य प्रणालियों को चुनौती दी है और कई देशों में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों जैसे उपायों को लागू करना पड़ा। महामारी के दौरान, वायरस का प्रसार रोकने के प्रयासों में सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक दूरी, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों तक मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया।

कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए विज्ञान और चिकित्सा में निरंतर अनुसंधान किया गया। वैक्सीनेशन कार्यक्रमों का आरंभ सामान्य जनजीवन को ठीक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिससे लोगों को संरक्षण मिला। हालांकि, कोरोना महामारी के प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था, जीवनशैली और शिक्षा प्रणाली पर गहरा असर पड़ा है। अब भी, वैज्ञानिक इस वायरस के संचरण, वैक्सीनेशन की प्रभावशीलता, और संभावितVariants पर अनुसंधान कर रहे हैं।

मृतकों की संख्या का आंकड़ा

कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। विभिन्न देशों के अंदर मृतकों की संख्या में भिन्नताएँ पाई जाती हैं, जो इनके स्वास्थ्य प्रणाली, जनसंख्या घनत्व और सरकारों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में संक्रमण की उच्च दर और व्यापक सामाजिक संपर्क ने उन्हें उच्चतम मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया। वहीं, अनइंडिया और कुछ अन्य देशों ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपायों अपनाए हैं, जिससे वहां मृत्यु की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित मृत्यु दर समय के साथ परिवर्तनशील रही है। जैसे-जैसे संक्रमण की लहरें आईं, पहले चरण के मुकाबले दूसरी और तीसरी लहर में आंकड़े बढ़े। यह वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी, टीकाकरण की दर और नए वेरिएंट्स का उदय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देश की डेटा संग्रहण प्रणाली में भी भिन्नताएँ हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि कितने लोगों को मौत का कारण COVID-19 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ देशों में केवल पुष्टि की गई मामलों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर संभावित संक्रमण के संदर्भ में भी मृत्यु दर की गणना की जाती है। इस प्रकार, कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु की वास्तविक संख्या का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस महामारी ने हमें सतर्क कर दिया है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और भविष्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर

कोरोना महामारी ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर प्रभाव डाला है। लॉकडाउन की स्थितियों के कारण कई उद्योगों को बंद करना पड़ा, जिससे उपभोक्ता मांग में भारी गिरावट आई। यह स्थिति विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है, जो अक्सर आर्थिक अस्थिरता के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कई कंपनियों ने अपने व्यावसायिक परिचालन को स्थगित किया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में असाधारण कमी आई।

इसके अतिरिक्त, रोजगार के मोर्चे पर भी भयानक हानि हुई। लाखों लोग अपनी नौकरियां खो बैठे, और कुछ क्षेत्रों में फाइनेंशियल अनिश्चितता के कारण लोगों के लिए नए रोजगार प्राप्त करना मुश्किल हो गया। उद्योगों ने लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की संख्या को कम किया, जिससे बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई। यह स्थिति केवल आर्थिक झटके का ही परिणाम नहीं थी, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जीवनशैली और वित्तीय स्थिति पर भी इसका गहरा असर पड़ा।

सरकारी सहायता योजनाओं का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से इस संकट को कम करने की कोशिश की है। कई देशों ने व्यावसायिक सहायता पैकेज और बेरोजगारी भत्तों की घोषणा की है। हालाँकि, इन योजनाओं का प्रभाव सीमित साबित हुआ है, और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। इस संक्रांति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने एक नई दिशा में आगे बढ़ने के कई अवसर भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे डिजिटल परिवर्तन और स्थायी विकास के प्रति बढ़ती चुनौतियाँ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ

कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अभूतपूर्व बोझ डाला है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक परिवर्तन और चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। महामारी की शुरुआत के साथ, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे संबंधित चिकित्सा सेवाओं की क्षमता पर दबाव पड़ा। इस स्थिति ने न केवल सामान्य स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित किया, बल्कि विवर्तनिक चिकित्सा (आपात चिकित्सा) क्षेत्र में भी समस्याएँ उत्पन्न कीं।

अस्पतालों ने कोविड-19 के उपचार में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, जहां केवल संक्रमित रोगियों के लिए विशेष वार्ड और इकाइयाँ स्थापित करनी पड़ीं। इसके परिणामस्वरूप, अन्य चिकित्सा सेवाओं जैसे कि नियमित ऑपरेशन, जाँच और उपचार योजनाएँ प्रभावित हुईं। कई मरीजों को अपनी आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करने में बिछड़ना पड़ा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य पेशेवरों की स्थिति भी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गई। चिकित्सा कर्मियों की कमी और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे सामने आए हैं। लगातार काम के दबाव और संक्रमण के जोखिम ने चिकित्सकों और नर्सों की गतिविधियों को बाधित किया। यह स्थिति उन स्वास्थ्य पेशेवरों में तनाव और थकान को बढ़ावा देती है, जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे।

कुल मिलाकर, कोविड-19 ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की संरचना को चुनौती दी है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल मरीजों की देखभाल में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, बल्कि स्वास्थ्य पेशेवरों के कार्य के वातावरण में भी बदलाव आ गया है। ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मानव जीवन पर प्रभाव

कोरोना महामारी ने मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा है। इस महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्च स्तर की अनिश्चितता और सामाजिक दूरी के कारण लोगों ने अपना मनोबल खो दिया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं।

सामाजिक दूरी के नियमों को लागू करने से पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में अत्यधिक दूरी पैदा हुई है। परिवारों के सदस्य एक-दूसरे से दूर रहकर भी साथ होने का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति ने संगठनात्मक व्यवहार और सामाजिक समर्थन के स्तर को प्रभावित किया है। कई लोगों ने अपने दोस्तों और प्रियजनों से समय बिताने के अवसरों को खो दिया है, जिससे अकेलेपन का महसूस होना स्वाभाविक है।

सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन शैली में भी जबरदस्त बदलाव आए हैं। लोगों ने अपने दैनिक जीवन के रुख को बदलते हुए घर से काम करने, ऑनलाइन स्कूलों में भाग लेने, और अधिकतर समय घर के अंदर बिताने की आदत बना ली है। इससे शारीरिक गतिविधियों की कमी हुई है, जिससे स्वास्थ्य के अन्य मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। खान-पान की आदतों में भी परिवर्तन देखे गए हैं, जैसे कि अधिक बार जंक फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी।

अंततः, कोरोना महामारी ने मानव जीवन के कई पहलुओं को हानि पहुंचाई है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। यह जरूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करें।

कोरोना का प्रभाव विशेष समूहों पर

कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक स्तर पर सभी आयु समूहों को प्रभावित किया है, लेकिन कुछ विशेष समूह अधिक संवेदनशील साबित हुए हैं। बुजुर्ग, बच्चे, और अन्य संवेदनशील वर्ग इस संकट के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस खंड में, हम इन समूहों पर कोरोना के प्रभाव और उनके सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों की चर्चा करेंगे।

बुजुर्ग व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक खतरा है। वृद्धावस्था में रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे कोरोना का संक्रमण उन पर अधिक गंभीरता से प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, इनके लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और सामाजिक एकांत भी एक बड़ा चुनौती है। बुजुर्गों की देखभाल में कमी आने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कठिन दौर में, कई बुजुर्गों ने न केवल स्वास्थ्य संकट का सामना किया, बल्कि अकेलेपन और अवसाद का भी अनुभव किया है।

बच्चों को भी कोरोना के प्रभावों का सामना करना पड़ा है। स्कूलों का बंद होना, ऑनलाइन शिक्षा में बदलाव, और सामान्य जीवनशैली में रुकावटों ने बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया है। बहुत से बच्चे सामाजिक संपर्क के अभाव में मानसिक तनाव का अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा, आर्थिक चुनौतियों के कारण, कई परिवारों को शैक्षिक संसाधनों में कमी का सामना करना पड़ा है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

अन्य संवेदनशील वर्ग, जैसे कि दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लोग, भी इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी और स्वास्थ्य सेवाओं का असामान्य रूप से कम होना उनके लिए अधिक कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है। ऐसे समूहों के लिए सही जानकारी और सुविधाएँ सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, कोरोना का प्रभाव विभिन्न समूहों पर व्यापक और गहरा है, जिसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।

वैक्सीनेशन और नियंत्रण उपाय

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुनौती दी है, लेकिन इसके खिलाफ वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। वैक्सीन विकसित होने के बाद से, विभिन्न देशों ने टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू किया है, ताकि इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। टीकाकरण न केवल व्यक्तियों की सुरक्षा करता है, बल्कि सामुदायिक प्रतिरक्षा बनाने में भी मदद करता है। इससे न केवल संक्रमित मामलों की संख्या में कमी आती है, बल्कि अस्पतालों पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा सकता है।

भारत जैसे विकासशील देशों में, वैक्सीनेशन अभियान बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता समूहों के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को पहले टीका लगाया गया। इसके बाद, सामान्य जनता के लिए टीकाकरण का विस्तार किया गया। कई देश, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, ने अपने नागरिकों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से लागू किया है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ है।

इसके अलावा, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय भी आवश्यक हैं। जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग, और नियमित रूप से हाथ धोना अहम है। ये सभी उपाय मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की दर को कम करने में सहायक रहे हैं। शोध से यह भी पता चला है कि जिन देशों ने वैक्सीनेशन के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया, वहां कोरोना के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। इस प्रकार, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में वैक्सीनेशन और अन्य नियंत्रण उपायों का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

भविष्य में स्वास्थ्य संकट के लिए तैयारी

भविष्य में संभावित स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति विकसित करना आवश्यक है। कोरोना महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच को बेहतर बनाना और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और बीमारियों की प्रारंभिक पहचान हेतु स्क्रिनिंग प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है।

आपातकालीन योजनाओं का निर्माण भी अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वास्थ्य संस्थाएं, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, आवश्यक संसाधनों जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, और औषधियों के मामले में तैयार हों। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य संकटों के समय सही जानकारी और सहायता प्रदान कर सकें। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से अभ्यास कराना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए।

इसके अलावा, समुदायों में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षित करने वाले कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग वर्तमान स्वास्थ्य प्रक्रियाओं और आपातकालीन योजनाओं के बारे में ठीक से जान सकें। सनद रहे, जन जागरूकता अभियान सार्वजनिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने और भ्रांतियों को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने वाली शैक्षिक सामग्री, जैसे कार्यशालाएँ और सेमिनार, इस जागरूकता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इस प्रकार, भविष्य में स्वास्थ्य संकट के लिए तैयार रहने के लिए हमें स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, आपातकालीन योजनाओं का निर्माण करने और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कोरोना के बाद की दुनिया

कोरोना महामारी के प्रभाव ने दुनिया को एक नई दिशा में अग्रसर किया है। जब हम कोरोना के बाद की दुनिया की बात करते हैं, तो इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। महामारी ने न केवल हमारी जीवन शैली में परिवर्तन किए हैं, बल्कि हमें अनगिनत सीखें भी दी हैं। अब, हमें स्थायी समाधान विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि नई समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

सामाजिक दृष्टिकोण से, कोरोना के बाद की दुनिया में एक नई नागरिकता की भावना उभरने की संभावना है। लोग संवेदनशीलता और सहयोग की भावना के साथ एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह बदलाव हमारे सामाजिक ताने-बाने को मजबूत कर सकता है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल शिक्षा ने हमें यह समझने का अवसर दिया है कि कैसे तकनीकी संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, यह एक चुनौती भी पेश करता है, क्योंकि सभी वर्गों के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

आर्थिक रूप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। कोरोनावायरस ने कई व्यवसायों को प्रभावित किया है, और इसको पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न सुधारों की आवश्यकता होगी। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने से, रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क मज़बूत रहें ताकि किसी भी प्रकार के अस्थायी संकट का सामना किया जा सके।

स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए सामूहिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। इस समय, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य उपायों का सही कार्यान्वयन न केवल हमें भविष्य की महामारियों से बचाएगा, बल्कि समाज में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इससे नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और हम एक स्वस्थ सभ्यता की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

कोरोना के बाद की दुनिया आवश्यक रूप से उतार-चढ़ाव से भरी होगी, लेकिन यह हमारी आलोचना, दृढ़ता और एकजुटता पर निर्भर करेगा कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और अनुभव से सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा।